Smarte Helfer sind längst auch im Sport für jedermann verfügbar. Diagnostik-Bundestrainer Dr. Alexander Törpel erklärt, was man beim Einsatz der sogenannten Wearables aus trainingswissenschaftlicher Sicht beachten sollte.

Kleine elektronische Messsysteme, sogenannte Wearables, haben auch im Schwimmsport längst Einzug gehalten: smarte Helfer, die diverse Daten erfassen und beim Training für mehr Durchblick sorgen sollen. „Der Trend zur Technologisierung hat sich in den letzten Jahren noch einmal verstärkt. Das hilft uns sehr, weil es vieles verständlicher macht und Informationen aufzeigt, die vorher nur schwer oder gar nicht verfügbar waren. Wir können auf die mit Wearables gesammelten Daten einfach zurückgreifen, auch wenn diese schon Jahre zurückliegen, und uns anschauen, was damals im Training gemacht worden ist. Diese Informationen können wir dann in die aktuelle Trainingsplanung einfließen lassen“, sagt Dr. Alexander Törpel, Bundestrainer Diagnostik im Deutschen Schwimm-Verband. Neben dem Leistungssport profitieren längst auch ambitionierte Freizeitsportler*innen von dieser Entwicklung.

© FORM

© FORMBeim Anbieter FORM sind die Daten direkt in der Schwimmbrille einsehbar

Ein Beispiel für den Einsatz von Wearables im Schwimmen ist die Erfassung der Herzfrequenz. Natürlich kann man seine Herzfrequenz auch einfach mit dem altbekannten Zehn-Sekunden-Puls messen. Das Ergebnis täuscht aber häufig über die tatsächliche Belastung im Training hinweg, da der Puls schon in den ersten zehn Sekunden um bis zu 20 Schläge abfallen kann.

Herzfrequenzsensoren, die seit einigen Jahren auf dem Markt sind und beispielsweise am Kopf platziert werden können, arbeiten hierbei viel genauer, weswegen Törpel ein solches Gerät für Schwimmer*innen empfiehlt. „Es ist eine sinnvolle Investition“, sagt er, zumal auch der Preis mit rund 60-80 Euro bei verschiedenen Anbietern überschaubar bleibt. Die optischen Sensoren können dabei einfach an das Band der Schwimmbrille geklemmt werden.

Der Trend zur Technologisierung hat sich in den letzten Jahren noch einmal verstärkt. Das hilft uns sehr, weil es vieles verständlicher macht und Informationen aufzeigt, die vorher nur schwer oder gar nicht verfügbar waren.

Der Trend im Schwimmsport geht zur Technologisierung

Bereits jetzt gibt es auf dem Markt der Wearables Produkte zahlreicher Anbieter, die ganz verschiedenen Zwecken dienen und die u. a. Aussagen zur Qualität des Schlafes oder des körperlichen Zustandes (z. B. der körperlichen Leistungsfähigkeit oder der Ermüdung) treffen. „Am Ende ist wichtig, dass man sich nicht zu stark auf einen Wert oder eine Information der Wearables fokussiert, sondern eher das große Ganze im Blick behält“, betont Törpel.

© FORM

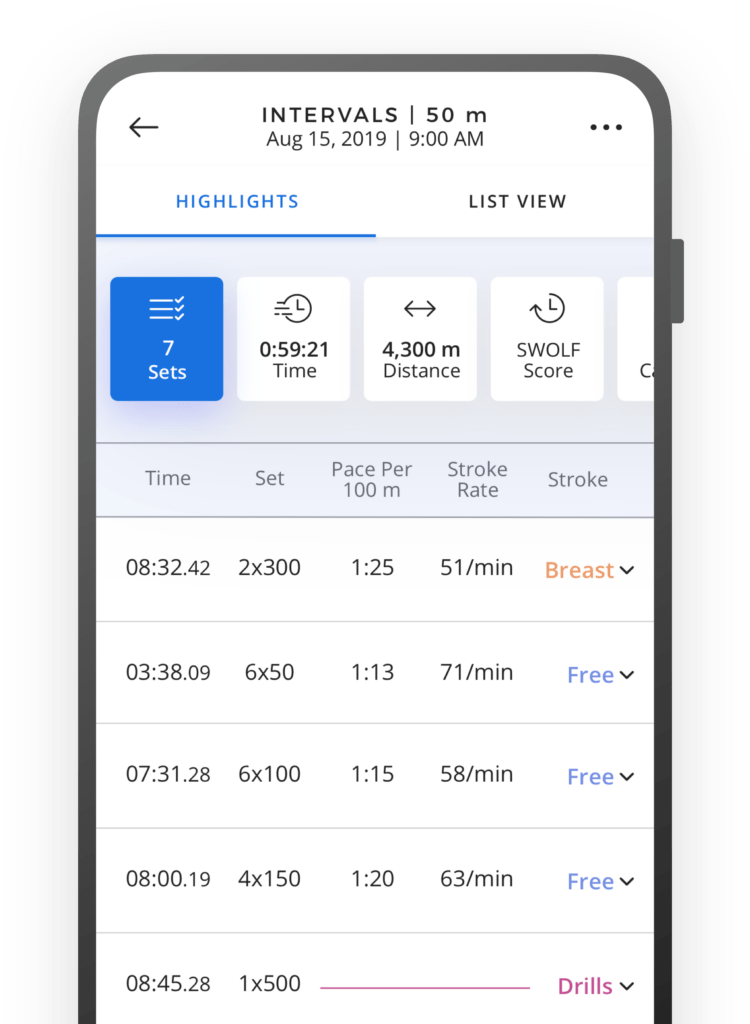

© FORMIn der App wird die Distanz und die geschwommene Lage angezeigt

Wird etwa eine Woche lang sehr intensiv trainiert, kann inzwischen die Software einer App warnen, dass die Belastung (zu) hoch ist, und zu einer Pause raten. „Aber mitunter können die Hinweise unpassend sein, weil man die Belastung ja ganz bewusst so hoch angesetzt hat, um den entsprechenden Trainingsreiz zu setzen“, sagt Törpel. „Es kann also sein, dass mich eine solche App als Freizeitsportler*in verunsichert. Oder dass ich die ganze Zeit nur im ausgeglichenen Bereich trainiere, weil es das Programm so vorgibt, während mir ein*e Trainingswissenschaftler*in zu mehr intensiven oder extensiven Einheiten raten würde, um einen Trainingsreiz adäquat zu setzen.“

Der Diagnostik-Bundestrainer warnt daher davor, einem Wearable blind zu vertrauen. Zu viele Daten können auch überfordern. „Die Fülle an Informationen, die wir über unseren Körper und unser Training bekommen können, war noch nie so groß. Dies führt dann womöglich dazu, dass man nur noch mit den Zahlen beschäftigt ist und nicht mehr auf sein eigenes Körpergefühl achtet. Es ist empfehlenswert, sich auf wenige ausgewählte Parameter zu konzentrieren, die man versteht und die man in den Trainingsprozess auch wirksam mit einbinden kann“, sagt er.

Die Fülle an Informationen, die wir über unseren Körper und unser Training bekommen können, war noch nie so groß.

Der Preis allein sollte kein Kaufargument für die Wearables sein

Wenn ein neues Gadget auf den Markt kommt, fragen sich sicher viele als Erstes: Kann ich mir das leisten? Immerhin kosten einige Produkte auch schon mal mehrere Hundert Euro. Dabei sollten eigentlich ganz andere Fragen im Vordergrund stehen: Sind die versprochenen Informationen bzw. die Parameter des Wearables überhaupt hilfreich für mich? Kann man ihr vertrauen? Lassen sich die Daten effektiv auswerten, bzw. besitze ich dazu die nötige Expertise? Und lässt sich die Technologie sinnvoll ins Training einbauen? „Nur wenn alle diese Fragen mit Ja beantwortet werden können, ist die Anschaffung eines Wearables wirklich sinnvoll“, meint Törpel.

Zusätzlich zu den bereits genannten Herzfrequenzsensoren für den Freizeitsportbereich sind insbesondere solche Produkte zu empfehlen, die u. a. die zurückgelegte Distanz und die Split-Zeiten im Training messen können. Die Sensoren werden zumeist am Kopf getragen (etwa bei TritonWear oder FINIS) oder sind in einer Schwimmbrille (beim Anbieter FORM) oder in Uhren (zum Beispiel in die Garmin Swim 2) integriert. Einige Geräte können inzwischen sogar erfassen, in welcher Lage geschwommen wurde. „Das ist sehr sinnvoll, wenn man nicht die ganze Zeit eine*n Trainer*in am Beckenrand stehen hat, der oder die alles dokumentiert. Hierdurch kann man sehr gut seinen genauen Trainingsplan festhalten, ohne dass jemand mitstoppen muss“, so Törpel.

Allerdings sind diese Produkte nicht ganz günstig und kosten womöglich ein paar Hundert Euro. Bei einigen Wearables fallen dann auch noch jährliche Gebühren für die Nutzung der Software an. „Jede*r muss für sich selbst entscheiden, ob es ihm/ihr das wert ist“, sagt er. Im Leistungsbereich ist dies beispielsweise weniger sinnvoll, da dort der/die Trainer*in am Beckenrand viel genauer mitstoppen kann.